Perspectives

Selon le bouddhisme, il existe un principe universel, ou Loi, à l’œuvre dans tous les phénomènes et dans la vie de tous les êtres humains, quels que soient l’époque et le lieu. Pour autant, la façon d’exprimer, de vivre et de transmettre cette Loi doit prendre en compte la culture, les traditions et les coutumes particulières.

Résumé de la conférence de Yoichi Kawada, directeur de l’Institut de philosophie orientale (IOP), Tokyo, les 29 et 30 avril 2002, au centre bouddhique Soka de Paris-Opéra.

Face à l'ampleur du défi de la protection de l'environnement, des mesures concrètes s'imposent aux activités humaines. Et si l'enjeu se nichait avant tout dans une révolution durable de l'esprit humain ?

Magdalina raconte ses premiers pas dans la pratique du bouddhisme, et les bienfaits qui en ont découlés.

Nous vivons une période de transition historique profonde. De nouvelles formes d’interactions humaines doivent être développées si nous voulons faire ressortir les possibilités créatrices d’une telle époque. Que peut faire le bouddhisme pour contribuer à une nouvelle culture du dialogue ?

C’est au moyen de sept paraboles que le Sûtra du Lotus expose, à l’attention de ses pratiquants, aujourd'hui encore, le comportement qu’ils peuvent adopter dans leur vie quotidienne afin de créer une société qui apporte son soutien à chacun et donne un sens à son existence.

L’Inde est le pays du Bouddha Shakyamuni, le point d'origine d'où la Loi bouddhique est partie pour se répandre dans le monde entier. Voyage à travers les hauts-lieux du bouddhisme, sur les pas du Bouddha, pour mieux revenir dans l’“ici et maintenant”...

Par Koichi Miyata, professeur de philosophie à l’Université Soka de Tokyo. Traduit de l’essai Tsunesaburo Makiguchi’s Theory of the State, publié dans le Journal of Oriental Studies, vol. 10, 2000.

Tout change, rien ne demeure constant. C’est l’une des vérités à la fois simple et profonde du bouddhisme, dont les implications pratiques peuvent nous aider à aborder la vie avec sagesse et un espoir illimité.

Les températures baissent, et le moral aussi. Le soleil se fait timide, et nous luttons pour ne pas laisser notre cœur s’assombrir… Pourquoi ne pas tirer profit de cette période difficile pour gagner en force intérieure ? Et ainsi pouvoir affirmer, en empruntant les mots d’Albert Camus : « En plein hiver j’ai découvert en moi un invincible été »...

Respect des autres, de soi, de l’environnement… Comment cultiver cette notion, au quotidien ? Corinne nous fait part de son point de vue, à travers son expérience.

Publié en 1916 aux Presses universitaires d'Harvard sous le titre Nichiren, the buddhist prophet, cet ouvrage présente une des premières études académiques de la vie et de la doctrine de Nichiren.

Par Shinichi Kogure, professeur à l’université Soka de Tokyo. Traduit de l’anglais The Viewpoints of the Buddhism toward Life Sciences, paru dans le Journal of Oriental studies, vol. 12, en 2002.

Le bouddhisme enseigne qu’au-delà de la naissance et de la mort qui délimitent notre existence physique, l’essence de notre vie perdure éternellement. Dans cette conception, la vie et la mort ne s’opposent pas. Elles sont les deux phases alternées de la vie éternelle, que Nichiren Daishonin a identifiée à la Loi merveilleuse : Myoho-renge-kyo.

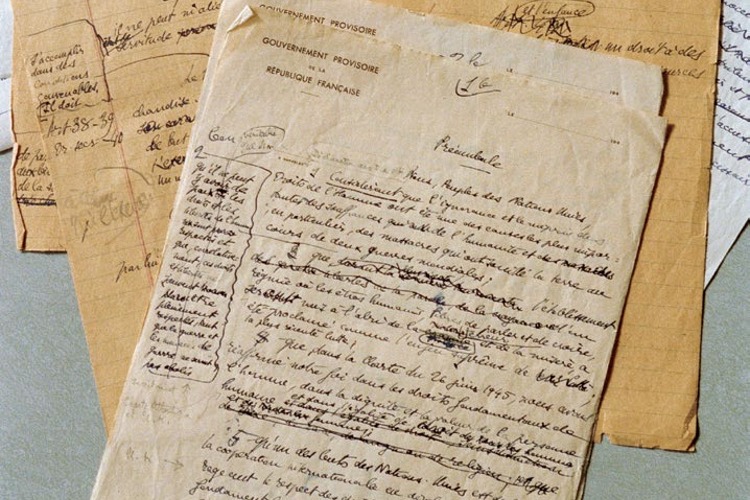

Si les droits humains sont indispensables au développement de la démocratie, les connaissances, compétences et valeurs nécessaires à les faire vivre ne sont pas innées. Elles doivent être apprises par chaque génération.

Nous vivons dans l'ère de la communication, dans laquelle des personnes aux quatre coins de la planète peuvent se connecter entre elles avec une facilité et une rapidité sans précédent. Les gens peuvent créer des liens, se rencontrer et maintenir le contact avec les autres au sein de leurs propres communautés et dans le monde entier grâce aux nouvelles technologies des médias, et une grande quantité de savoir et d'informations est maintenant accessible. Mais qu'en est-il de la qualité de la communication par rapport à sa vitesse ou sa quantité ?

Elisabeth livre son témoignage de persévérance, d’optimisme et d’actions concrètes dans son voisinage en tant que citoyenne.

Nichiren (1222-1282) était un moine bouddhiste japonais de l’époque de Kamakura, au XIIIe siècle. Il établit la forme de bouddhisme pratiquée aujourd'hui au sein du mouvement Soka. Figure marquante de l’histoire religieuse du Japon, sa profonde préoccupation pour le bien-être des gens ordinaires – comme en témoignent ses nombreuses lettres adressées à ses disciples – le conduisit à s'opposer fermement aux écoles bouddhistes établies et aux autorités laïques de son temps.

Traduit de l’essai The Buddhist Concept of the Human Being: From the Viewpoint of the Philosophy of the Soka Gakkai, du Dr Mikio Matsuoka, chercheur à l'IOP, directeur des Etudes doctrinales de l'Association des moines réformés. Publié dans le Journal of Oriental Studies, vol. 15, 2005.

Le bouddhisme, malgré la sympathie qu’il suscite, demeure aux yeux du grand public une spiritualité aux contours flous... Comment s'y retrouver parmi la diversité des courants et des écoles, et le foisonnement de concepts peu familiers ? Le bouddhisme de Nichiren, en particulier, a de quoi bouleverser toutes les idées reçues ! Petit tour d’horizon.

![[DR]](/images/stories/philosophie/zuiho-bini-t.jpg)

![Peinture du Bouddha au temple d’or du monastère de Namdroling, Bylakuppe, Inde. [Nandha Kumar /Unsplash CC]](/images/stories/academique/nandha-kumar-jTRRhLw8MJc-unsplash-cropped.jpg)

![Magdalina [DR]](/images/stories/temoignages/temoignage-magdalina.jpg)

![[Chris Barbalis /Unsplash CC]](/images/stories/philosophie/chris-barbalis-2YuukJh3_Cs-unsplash.jpg)

![[DR]](/images/stories/academique/iop7.jpg)

![[DR]](/images/stories/philosophie/existence-temporaire-t.jpg)

![Corinne [DR]](/images/stories/temoignages/temoignage-corinne.jpg)

![Le moine Nichiren prie dans la tempête, gravure sur bois, Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) [Domaine public /Wikipedia]](/images/stories/academique/Priest_Nichiren_praying_under_th_storm-cropped.jpg)

![Une cellule vue au microscospe. [Fayette Reynolds M.S. /Pexels CC]](/images/stories/academique/pexels-photo-11198494.jpg)

![Elisabeth [DR]](/images/stories/temoignages/temoignage-elisabeth.jpg)

![[DR]](/images/stories/academique/iop3.jpg)